Die Sammlung der Gurltschen Präparate am Institut für Veterinär-Anatomie

Geschichte

Test 4 english version

Schon seit Gründung der „Königlichen Tierarzneischule zu Berlin“ im Jahre 1790 gab es Bestrebungen, eine „Hufeisen-, Skelett- und Präparatesammlung“ zu begründen (Berg, 1990). In dem im gleichen Jahr erbauten „Haus für die Zootomie“, dem Langhansbau in Berlin-Mitte, wurden bereits Räume für eine solche Sammlung zur Verfügung gestellt.

Zunächst betreuten Gurlts Vorgänger Prof. Sick (1760-1829) und Prof. Reckleben (1766-1851) die anatomische Sammlung, die im Jahre 1817 aus 561 Präparaten bestand.

Mit seinem Eintritt in das Institut für Veterinär-Anatomie übernahm Gurlt diese Sammlung und erweiterte sie im Laufe seines langjährigen Berufslebens immer mehr. Dabei legte er den Schwerpunkt auf die Sammlung von Fehlbildungen. Im Jahr 1841 umfasste die Sammlung 3358 Präparate.

Jedes einzelne Präparat wurde von Gurlt mit einer kurzen Beschreibung versehen und katalogisiert, die besonders interessanten beschrieb er ausführlich in seinem „Lehrbuch der pathologischen Anatomie“, das 1832 erschien. Einige der Präparate veröffentlichte Gurlt auch in dem seit 1835 erscheinenden „Magazin für die gesamte Thierheilkunde“, der ersten Tierärztezeitschrift in Deutschland, welches Gurlt zusammen mit Prof. Carl Heinrich Hertwig herausgab. Im Jahr 1838 erschien in dieser Zeitschrift der erste „Katalog des zootomischen Museums der Königlichen Thierarzneischule zu Berlin“. Dort wurden sämtliche Präparate der anatomischen Sammlung numeriert und kurz beschrieben. In unregelmäßiger Reihenfolge erschienen dann bis zum Jahre 1870 Erweiterungen zu diesem Katalog. Die Sammlung umfaßte in diesem Jahr 6418 Präparate. Es handelte sich dabei teils um sogenannte „Trockenpräparate“, überwiegend Skelette oder Teile davon, zum anderen Teil um in Alkohol konservierte „Feuchtpräparate“. Da Gurlt sich in diesem Jahr in den Ruhestand versetzen ließ, wurde der Katalog nicht mehr weiter geführt.

Unter Gurlts Nachfolger Carl Friedrich Müller (1825-1901) wurde die Sammlung aus Platzmangel verkleinert. Ein wesentlicher Teil der Fehlbildungssammlung, die nun den Namen ihres Förderers trägt, wurde in die Pathologie verlagert, wo sie dann im Jahre 1945 nach einem Luftangriff einem Brand zum Opfer fiel.

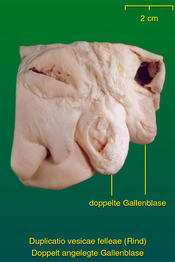

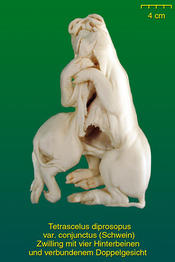

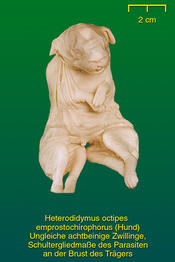

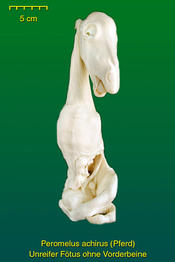

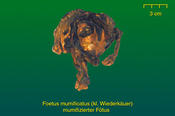

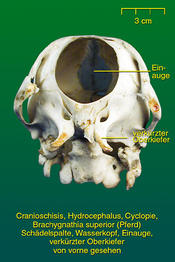

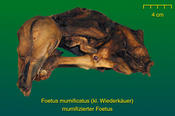

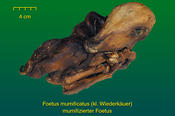

Der erhalten gebliebene Teil der GURLTschen Sammlung besteht aus 143 Skeletten und 105 in Alkohol konservierten Präparaten. Dieser ist heute ein Bestandteil der anatomischen Sammlung unseres Institutes und ist der Allgemeinheit zugänglich. Wir freuen uns, Ihnen diese Sammlung jetzt auch im Internet präsentieren zu können.

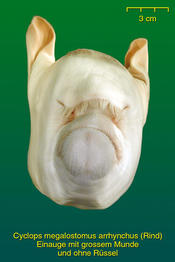

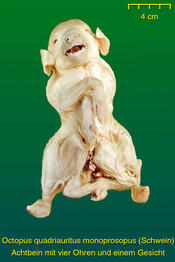

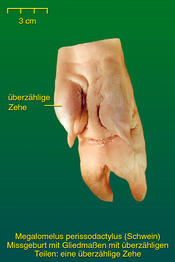

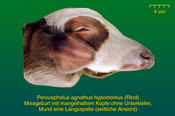

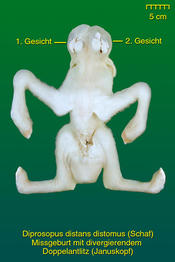

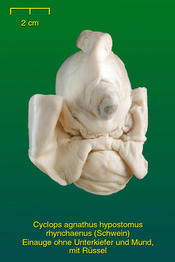

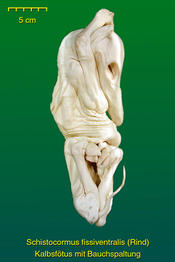

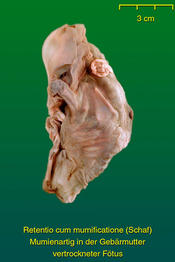

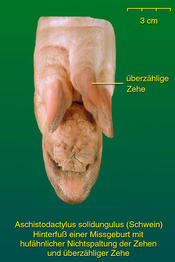

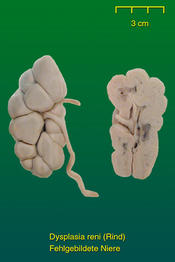

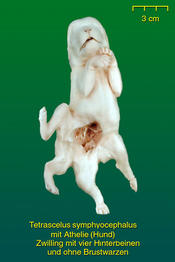

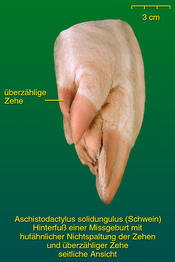

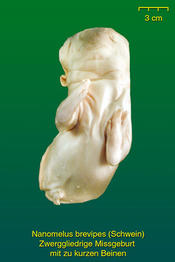

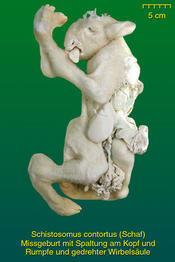

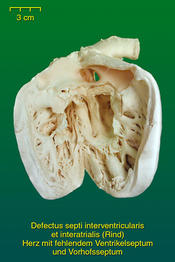

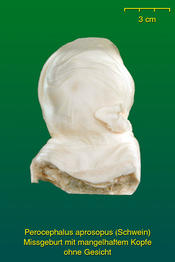

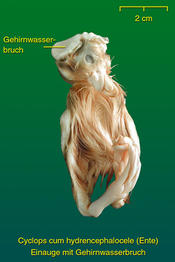

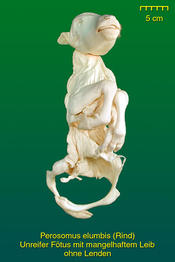

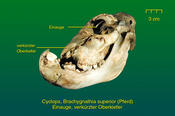

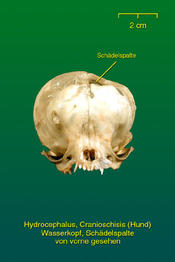

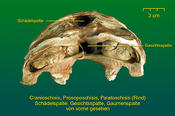

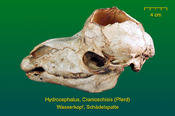

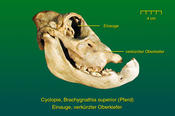

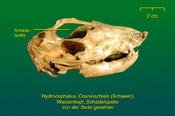

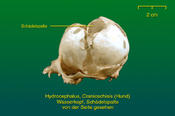

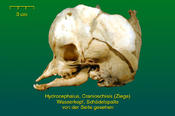

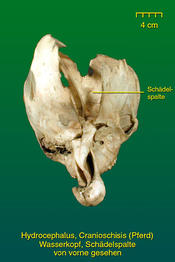

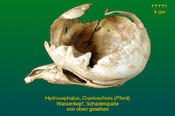

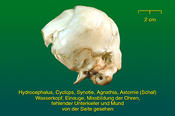

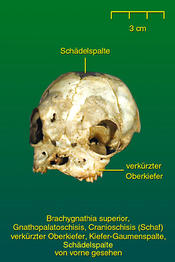

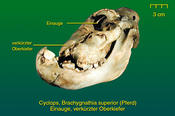

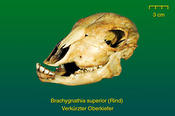

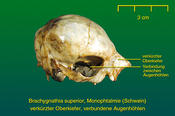

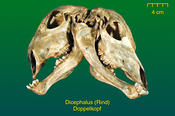

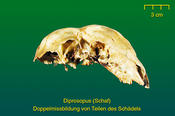

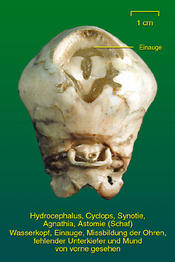

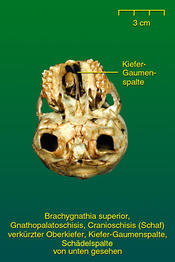

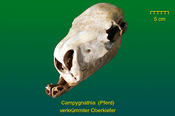

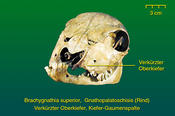

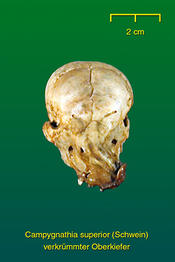

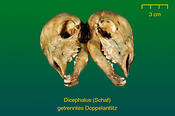

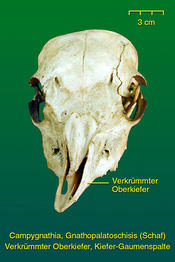

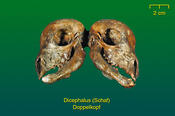

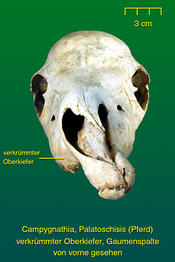

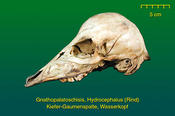

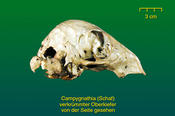

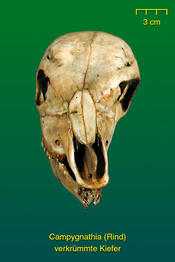

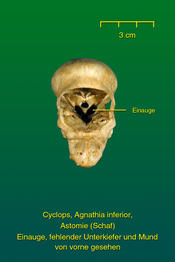

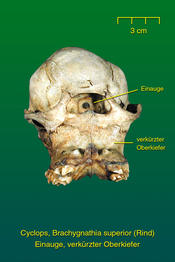

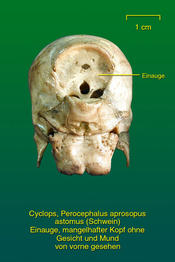

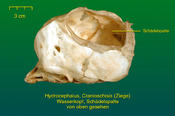

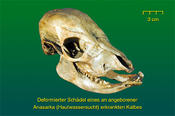

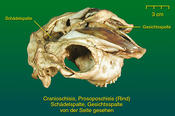

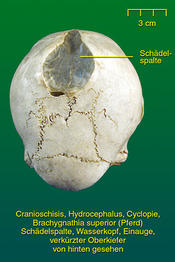

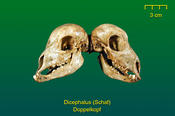

Hier werden, teilweise in mehrfacher Ansicht, 115 Trocken- und 76 Feuchtpräparate in detailgenauen Fotografien vorgestellt. Die erläuternden Kommentare sollen zum besseren Verständnis der Präparate dienen und die zu Grunde liegende embryonale Fehlentwicklung verdeutlichen. Wo immer möglich wurden Ernst Friedrich Gurlts Bemerkungen aus dem erhalten gebliebenen Originalkatalog angeführt. Darüber hinaus soll unsere virtuelle Ausstellung aber auch anregen zu einem „Blick über den Zaun“, zu einer vergleichenden Betrachtung der Embryologie bei Mensch und Tier.

Zu Lebzeiten des Großen Preußenkönigs nahm "Condé" hautnah ein Stück preußischer Geschichte wahr, und danach war das Prachtpferd lebendiger und schließlich toter Zeitzeuge der Geschichte der Veterinärmedizin in Berlin.

"Condé" überdauerte seinen eigenen Tod, denn seine Haut wurde nicht für immer dem Jenseits übergeben, sondern für die Nachwelt erhalten. Präparatoren gerbten sie und stopften sie nach dem damaligen noch unvollkommenen Vorgehen in der Dermatoplastik aus. Die Kopfhaut wurde über einen hölzernen Kopf gezogen, der von einem unbekannten Künstler angefertigt wurde. Zusammen mit dem blausamtenen Geschirr befand sich die Haut viele Jahre im Langhans-Kuppelbau, in der späteren Veterinär-Anatomie der Tierärztlichen Hochschule Berlin und wurde dann im früheren Hohenzollern-Museum, dem späteren "Zeughaus" und heutigem "Deutschen Historischen Museum, Unter den Linden, ausgestellt.

Hier erfreuten sich die weltlichen Reste des einstigen Lieblingspferdes auch unter den Besuchern großer Beliebtheit, die jedoch eher dazu führte, daß mutwillig nach und nach die schwarzen Tupfen im weißen Fell herausgezupft wurden. So wurde das Präparat mit der Zeit immer unansehnlicher und das blausamtene Reiterzeug immer abgegriffener. Schließlich nahm es sein endgültiges und jähes Ende mit der Zerstörung des Museums für Deutsche Geschichte durch eine Luftmine im 2. Weltkrieg.

Das Skelett von "Condé" wurde im Auftrage von Professor Sick vom Prosektor Dr. Reckleben präpariert und im Anatomischen Museum des Langhansschen Kuppelbaus aufgestellt. Es ist nicht sonderlich erstaunlich, daß der damalige Skelettbau noch nicht den heutigen Standard erreichte, und damit einige Defizite nicht zu leugnen sind. 1838 wird das Skelett, das ein Exponat der 300 Präparate darstellte, von dem damaligen Anatomen Professor E. F. Gurlt erwähnt und beschrieben.

1902 zog mit dem Anatomischen Museum das Skelett des "Condé" in die neu errichtete Veterinär-Anatomie, nur wenige Meter vom Langhansschen Kuppelbau entfernt. Es erhielt auf Anregung von Professor Schmaltz eine ovale Emailletafel, die sich noch heute am Skelett befindet, deren Inschrift wie folgt lautet:

"Condé", König Friedrichs des Großen Leibpferd.

"C." diente König Friedrich von 1711-1786

und trug ihn bei seinem letztem Ritt am 4. Juli 1786.

"C." starb 38 Jahre alt anno 1804.

Zugleich mit der Wiedervereinigung Deutschlands und Berlins kam es zum dramatischen Wandel in der Berliner Veterinärmedizin. Weil an der Freien Universität im Jahre 1952 auch im damaligen Westteil der Stadt eine sehr erfolgreiche Bildungsstätte gegründet wurde, gab es nach der Wiedervereinigung neben vielen anderen Kuriositäten die wohl einmalige Besonderheit, daß eine Metropole nun zwei veterinärmedizinische Fakultäten besaß, die jedoch wegen der allseits bekannten Finanznot nicht zu halten waren, zumal das Studium der Veterinärmedizin zu den teuersten Bildungsgängen überhaupt gehört. Nach einem Beschluß des Berliner Senates und des Abgeordnetenhauses wurden beide renommierten Bildungsstätten vereinigt, und nach fünfjähriger Fusionszeit (1992-1997) gehören beide endgültig zur Freien Universität Berlin, die selbst in diesem Jahre ihren 50. Geburtstag feiert.

E. F. Gurlt lehrte seit 1819 an der Berliner Tierarzneischule die Anatomie der Haustiere und übernahm in diesem Zusammenhang auch die Verantwortung für die anatomische Sammlung seiner Vorgänger.

Sein besonderes Interesse galt der Teratologie, so dass er für die Erweiterung der Sammlung den Schwerpunkt auf Fehlbildungen legte.

Später übernahm er zusätzlich Lehrveranstaltungen über pathologische Anatomie und wurde 1825 zum Oberlehrer und 1827 zum Professor ernannt. Seine Berufung zum technisch-wissenschaftlichen Direktor erfolgte 1849, im selben Jahr wurde er auch zum Geheimen Medizinalrat ernannt.

Gekürzt aus SMOLLICH, ALFRED: Ernst Friedrich Gurlt. Gegenbaurs morphol. Jahrb.134 (1988) 4, S. 575-583

Geschichte der Gurlt´schen Sammlung

Schon seit Gründung der „Königlichen Tierarzneischule zu Berlin“ im Jahre 1790 gab es Bestrebungen, eine „Hufeisen-, Skelett- und Präparatesammlung“ zu begründen (Berg, 1990). In dem im gleichen Jahr erbauten „Haus für die Zootomie“, dem Langhansbau in Berlin-Mitte, wurden bereits Räume für eine solche Sammlung zur Verfügung gestellt.

Zunächst betreuten Gurlts Vorgänger Prof. Sick (1760-1829) und Prof. Reckleben (1766-1851) die anatomische Sammlung, die im Jahre 1817 aus 561 Präparaten bestand.

Mit seinem Eintritt in das Institut für Veterinär-Anatomie übernahm Gurlt diese Sammlung und erweiterte sie im Laufe seines langjährigen Berufslebens immer mehr. Dabei legte er den Schwerpunkt auf die Sammlung von Fehlbildungen. Im Jahr 1841 umfasste die Sammlung 3358 Präparate.

Jedes einzelne Präparat wurde von Gurlt mit einer kurzen Beschreibung versehen und katalogisiert, die besonders interessanten beschrieb er ausführlich in seinem „Lehrbuch der pathologischen Anatomie“, das 1832 erschien. Einige der Präparate veröffentlichte Gurlt auch in dem seit 1835 erscheinenden „Magazin für die gesamte Thierheilkunde“, der ersten Tierärztezeitschrift in Deutschland, welches Gurlt zusammen mit Prof. Carl Heinrich Hertwig herausgab. Im Jahr 1838 erschien in dieser Zeitschrift der erste „Katalog des zootomischen Museums der Königlichen Thierarzneischule zu Berlin“. Dort wurden sämtliche Präparate der anatomischen Sammlung numeriert und kurz beschrieben. In unregelmäßiger Reihenfolge erschienen dann bis zum Jahre 1870 Erweiterungen zu diesem Katalog. Die Sammlung umfaßte in diesem Jahr 6418 Präparate. Es handelte sich dabei teils um sogenannte „Trockenpräparate“, überwiegend Skelette oder Teile davon, zum anderen Teil um in Alkohol konservierte „Feuchtpräparate“. Da Gurlt sich in diesem Jahr in den Ruhestand versetzen ließ, wurde der Katalog nicht mehr weiter geführt.

Unter Gurlts Nachfolger Carl Friedrich Müller (1825-1901) wurde die Sammlung aus Platzmangel verkleinert. Ein wesentlicher Teil der Fehlbildungssammlung, die nun den Namen ihres Förderers trägt, wurde in die Pathologie verlagert, wo sie dann im Jahre 1945 nach einem Luftangriff einem Brand zum Opfer fiel.

Der erhalten gebliebene Teil der GURLTschen Sammlung besteht aus 143 Skeletten und 105 in Alkohol konservierten Präparaten. Dieser ist heute ein Bestandteil der anatomischen Sammlung unseres Institutes und ist der Allgemeinheit zugänglich. Wir freuen uns, Ihnen diese Sammlung jetzt auch im Internet präsentieren zu können.

Hier werden, teilweise in mehrfacher Ansicht, 115 Trocken- und 76 Feuchtpräparate in detailgenauen Fotografien vorgestellt. Die erläuternden Kommentare sollen zum besseren Verständnis der Präparate dienen und die zu Grunde liegende embryonale Fehlentwicklung verdeutlichen. Wo immer möglich wurden Ernst Friedrich Gurlts Bemerkungen aus dem erhalten gebliebenen Originalkatalog angeführt. Darüber hinaus soll unsere virtuelle Ausstellung aber auch anregen zu einem „Blick über den Zaun“, zu einer vergleichenden Betrachtung der Embryologie bei Mensch und Tier.

Hier finden Sie Condé, das prominenteste Exponat der GURLTschen Sammlung

E. F. Gurlt lehrte seit 1819 an der Berliner Tierarzneischule die Anatomie der Haustiere und übernahm in diesem Zusammenhang auch die Verantwortung für die anatomische Sammlung seiner Vorgänger.

Sein besonderes Interesse galt der Teratologie, so dass er für die Erweiterung der Sammlung den Schwerpunkt auf Fehlbildungen legte.

Später übernahm er zusätzlich Lehrveranstaltungen über pathologische Anatomie und wurde 1825 zum Oberlehrer und 1827 zum Professor ernannt. Seine Berufung zum technisch-wissenschaftlichen Direktor erfolgte 1849, im selben Jahr wurde er auch zum Geheimen Medizinalrat ernannt.

Erfahren Sie mehr über Gurlts Leben